エドヴァルド・ムンクは、80年の生涯で2万点以上の作品を残しました。ムンクは自分が気に入ったモチーフは何度も繰り返し描きました。同じ作品を繰り返し描く一方で、ムンクは生涯自画像を描き続けました。

自画像で辿るムンクの生涯

「叫び」で有名なムンクですが、生涯に80点以上の自画像を描いています。そこからはムンクの生涯を投影するような表情が読み取れます。

ムンクが初めて自画像を描いたのは19歳の時。ノルウェーのオスロで画家を志した頃。自信と野心がみなぎる姿に描きました。当時の友人によれば、ムンクは「プライドが高く融通もきかず、指図されることを嫌う鼻持ちならないタイプだった」と言います。

若き青年画家が夜な夜な通ったのが、作家や知識人、前衛芸術家などボヘミアンと呼ばれる人々が集うたまり場でした。彼らは保守的な価値観を否定し脱宗教、自由恋愛などを主張する進歩的な考えを持っていました。

「クリスチャニアのボヘミアンたちⅡ」は、彼らとの一夜を描いたリトグラフ。左端に自分の姿も描いています。周りは過激な思想を闘わせる大御所ばかり。未熟さを思い知らされたムンクは、自分自身を店の片隅でうなだれた姿として描きました。

パリへ

もっと画家として学びたいと、ムンクは26歳のとき政府のお金でパリへ留学。そこで印象派など最先端の芸術に触れました。しかし、日常の風景を光の効果で描くような表現をムンクは気に入りませんでした。

もうどんな室内画も読書する男たちも、編み物をする女たちも描かれるべきではない。これからは呼吸し、感情にふるえ、悩み、愛し合う、生きた人間でなければならない。私はそれを描く。それが私の義務なのだ。

(エドヴァルド・ムンク)

ムンクの魂の叫びは、常に死を意識した生い立ちに深く関わっていました。

生い立ち 死の影

軍医だったムンク家の三番目の子として産まれたエドヴァルド。生まれつき病弱だった少年は、5歳の時に結核で母を亡くしました。母の死後、厳格だった父は神経症となり幼い息子にあたりちらしました。

結核と精神障害という人類の最も危険な敵を私は両親からもらい受けた。病気と狂気と死が、私のゆりかごのかたわらに立つ暗黒の天使だった。

(エドヴァルド・ムンク)

そして、14歳の時に母親代わりとして慕っていた姉が結核で亡くなりました。ムンクは、姉の死の間際の姿を繰り返し描きました。

32歳の時に父に次ぎ弟も肺炎で失いました。その年に描いた自画像はモノトーンのリトグラフです。

生気を感じさせないうつろな表情。暗黒に包まれた絵には、骸骨となった腕が描かれ墓標のように自らの名を刻んでいます。

発砲事件

39歳の時に描かれた自画像「地獄の自画像」は、衝撃的な事件の直後に描かれました。

当時ベルリンで暮らしていたムンクは、トゥラ・ラーセンという女性と恋仲でした。ある日、別れ話のもつれから彼女は銃を発砲。ムンクは左手中指の一部を失ってしまいました。

知人の多くがトゥラに肩入れしたため、ムンクは極度の被害妄想に襲われ、酒にぼおれ精神を病んでいきました。

神経症が悪化しアルコール中毒となったムンクは、デンマークの病院に移り8か月の療養生活を余儀なくされました。

祖国ノルウェーへ

長い療養生活を終えたムンクに転機が訪れました。祖国ノルウェーへの帰国です。

個展の依頼や大学の壁画の制作も舞い込み、創作だけに没頭できる穏やかな時間が訪れました。

無数の厄介事をどうにか持ちこたえて、私は今ノルウェーの岬に腰をおろしています。内的な革命を全て経験した後で、安らぎを手にしたいと願うばかり。創作に向けての意欲は充実しています。

(パトロンへの手紙より)

ムンクは自分の作品を「私の子供たち」と呼び、売れたとしても同じ絵をまた描き手元に置きました。

不穏な空気

そうした充実した日々に不穏な空気が漂い始めました。70歳の時にドイツでヒトラーが首相に就任。1937年、ナチスはムンクの82点の作品を不道徳で退廃的な芸術として没収。

その3年後、ナチスはノルウェーを占領。退廃芸術家の烙印を押されていたムンクは命の危険にさらされたのです。

最晩年の自画像

そんな状況で描かれたのが「自画像、時計とベッドの間」です。

「自分の子供たち」と呼んだ絵の前にたたずむその姿に表情はありません。最晩年の自画像です。

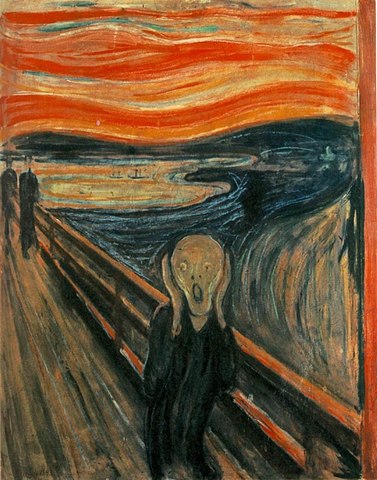

ムンクの「叫び」

ムンクの「叫び」は、パステル画や版画など現存するだけで5点あります。

「叫び」は当初「絶望」という名の作品でした。28歳の頃に友人と旅をした時に着想を得たと言います。最初は帽子をかぶった男の後ろ姿として描きました。

その後、帽子のないうなだれた男の姿に。当初から変わらないのは赤い空。友人によるとムンクは「悲しげな顔で血のような空を語り描き続けていた」と言います。着想から2年、絶望する男からあのポーズが生まれました。ムンクは叫びの意味をこう記しています。

二人の友人と道を歩いていた。太陽が沈み、空が血のように赤くなった。物憂い気分に襲われた。群青色のフィヨルドの上に血のような炎の下のような雲がかかっていた。友は歩み去ったが、私は一人恐怖に慄いた。そした聞いた。大きな果てしない自然の叫びを。

(エドヴァルド・ムンク)

この人物は自然の叫びを聞いたムンク自身でした。「叫び」はムンクの自画像ともいえる作品だったのです。

ニーチェを描く

背景が「叫び」に似ている作品が「フリードリヒ・ニーチェ」です。なぜムンクは「叫び」に似た背景を使ったのでしょうか?そしてなぜニーチェを描いたのでしょうか?

19世紀後半、ニーチェは保守的で道徳的な宗教感や価値観を否定しました。著書では「すでに神は死んだ。宗教に頼らず己を追求し超人になれ。」と説いています。

ムンクはボヘニアンと呼ばれる人たちと過ごした時代にニーチェの思想に出会い、深く傾倒していました。ニーチェの死後、肖像画制作の依頼を受けたムンクは、その話を喜んで引き受けました。

実は、当初ムンクは写真をもとに室内にいるニーチェを描きました。ところが、最終的に背景を描き直しました。理由は分かりませんが、依頼者に送った手紙が残っています。

今完成しました。私はこの堂々とした作品に有頂天です。私は彼を堂々と、しかも装飾的に描くことに決めました。ありのままに描くことは適さないと思ったからです。

(ムンクの手紙より)

ムンク 泥沼の愛憎

生涯独身だったムンクは、若い頃から危険な恋をいくつも重ね、満たされぬ思いに苦しみました。そんな女性たちとの泥沼の愛憎すらも、作品の糧として作品の中に刻んでいきました。

「接吻」は初恋の相手との抱擁を描いた作品です。モデルはボヘミアンたちが通うグラン・カフェの常連だったミリー・タウロヴ。彼女は夫がある人妻。不倫の恋でした。

ダグニー・ユールはムンクを嫉妬に狂わせました。彼女のまた人妻でありながら複数の男性と関係を持つ自由奔放な女性でした。彼女をモデルにした作品が「マドンナ」です。あまりの衝撃に酷評されたものの、後の代表作となりました。

ムンクはトゥラ・ラーセンとの間に起きた発砲事件さえも作品に描きました。「マラーの死」です。ムンクはこの絵について友人に手紙を残しています。

僕と僕の愛するものとの子「マラーの死」は、大変な苦労を僕に要求した。これはむしろ一つの実験だと思っている。かなり太く、時には一メートルを超える長さの線を垂直、水平、直角に走らせることで仕上げたんだ。この絵を描いた後、再び仕事にとりかかる元気を回復するにはかなりの時間が必要だよ。

(ムンク 友人への手紙より)

ムンクは死の危険もあった愛憎劇でさえ作品の実験材料としたのです。

「日曜美術館」

ムンク 自我の叫び

この記事のコメント